Programme de français Misha Schroetter

Bienvenue sur ma page consacrée au programme de français de seconde au lycée.

Sur cette page, vous aurez accès au programme de français que j’ai compilé

afin de donner des cours. Cette page est dédiée principalement aux élèves de seconde

qui assistent à mes cours.

Pourquoi avoir fait une page internet et non un simple document Word, ou un PDF ?

Pour la simple raison que ces documents prennent de la place. Sur papier, mais

aussi dans nos boites mail, et sur les différentes plateformes, serveurs, etc. hébergés

sur des appareils physiques, des « machines », qui participent au réchauffement climatique

et qui sont, bien souvent, mal gérées.

De plus, cette page ne sera hébergée qu’une seule fois sur internet, c’est-à-dire,

localement, sur mon propre serveur physique. L’accès est aussi facilité pour tous élèves qui auraient besoin

de consulter mes cours de français.

Enfin, j’ai beau essayer d’utiliser des logiciels de traitement de texte,

qui sont presque toujours imposés par les institutions scolaires, ou universitaires,

ils ne permettent jamais de maîtriser le code permettant l’affichage du texte,

et son organisation. Par exemple, sur cette page, je peux facilement ajouter des éléments

interactifs à ce texte

Site de Wikipédia

Par exemple avec cette

sidenote, qui me permet d’insérer des liens vers d’autres pages web, et

de créer une forme d’interactivité, visuellement sympathique et pratique, sur version

mobile.

Sommaire

- Programme de français

- Introduction

- Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle

- Les auteurs

- Le lexique de la littérature française

- Frise chronologique de la littérature française

Introduction

Les auteurs

Les auteurs vus dans le programme de français de seconde :

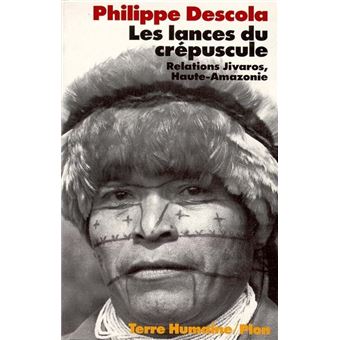

Philippe Descola, Jean de Léry.

Liste des lectures cursives :

– La horde de contrevent Alain Damasio

– Dune Franck Herbert

– Stupeurs et Tremblements Amélie Nothomb

– Bilbo le Hobbit J. R. R. Tolkien

Frise chronologique

En cliquant sur ce lien, vous trouverez une frise chronologique de l’Histoire de la littérature française.

Cette frise est à consulter avec discernement à propos de son contenu. En effet, elle vous donnera

un visuel et une ergonomie très simple à lire et employer.

Site frise chronologique de la littérature française

Cours de Français 2nd

Programme de français 2nd

Culture littéraire et artistique

Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle

Le récit de voyage

- Plan de la séquence

- L’origine du genre

- Spécificités du récit de voyage

- L’autofiction

- I- La narration, la description, et le commentaire

- II- Fictif ou réel ?

Plan de la séquence

I- La narration, la description, et le commentaire

Nous verrons dans cette séance, les éléments de grammaire permettant la narration par l’auteur,

bien souvent en première personne. De plus, le « je », propre à la narration autobiographique sera

complété du « il », afin de décrire certaines situations, ou simplement des éléments rencontrés par le

voyageur, mais aussi ou parfois du « nous » (voir Jean de Léry ).

Nous verrons alors la nature du récit de voyage qui est de raconter une histoire, comment le

narrateur se situe au milieu de celui-ci et comment il reçoit ces informations. Le récit de voyage

est un rapport de l’auteur à propos de ce qu’il a vécu lors de son voyage.

II- Fictif ou réel ?

Dans cette partie du cours, c’est la frontière entre la réalité et la fiction qui sera le centre de

notre intérêt. Cette frontière, nous verrons qu’elle n’existe pas vraiment, qu’elle se ressent dans

la lecture et même dans l’écriture où le narrateur écrivain choisit une manière de raconter plutôt

qu’une autre.

Pourquoi ? Et aussi comment ? bien retranscrire. Nous verrons qu’il faut pour cela être

conscient de notre propre subjectivité et que la question de l’expression de celle-ci est importante,

de comment écrire la prise de conscience de notre propre subjectivité (voir mes écrits en anthropologie).

Une méthodologie d’écriture permet d’exprimer cette honnêteté intellectuelle, qui permet au

lecteur de comprendre que le narrateur ne sait pas tout et qu’il ne cherche pas à faire comme si il savait

tout.

III- Sortir du connu pour plonger dans l’inconnu

Ce cours sera l’occasion d’aborder la question du voyage initiatique. L’expression bien connue :

« Les voyages forment la jeunesse », prendra tout son sens ici.

Ce que nous verrons ensemble c’est la question du changement personnel, de la transformation intérieure.

En effet, en anthropologie, la question de qui parle, de comment vis l’anthropologue sur son terrain est

une question importante. Nous ne ressortons jamais le même d’une situation qui nous a touchés personnellement.

Ce sera alors aussi une occasion pour parler de la personne du voyageur, de ce qu’il considère sa

personnalité et ce que nous nommons « personnel », contre ce qui est subjectif, ou objectif.

IV- La problématique du récit de voyage consiste à représenter le réel

Le paradoxe de l’objet qui est incompatible avec le texte sera le sujet de ce cours. On ne peut pas

« dire » le réel, on ne peut pas exprimer avec des mots la « matière » et le lecteur interprète ma narration.

C’est l’impossibilité de décrire fidèlement un voyage que nous verrons ensemble et donc l’intérêt de

le faire pour l’écrivain. Si l’écrivain, témoins de ce qu’il a vécu, ne peut même pas lui-même être

fidèle ou objectif en décrivant avec des mots, car les mots ne sont jamais assez justes pour décrire ce

que nous vivons, comment peut-on choisir de le faire ?

Le sujet de la littérature dans les écrits de voyage reviendra à ce moment-là comme procédé d’écriture.

Nous interrogerons alors la question de la belle écriture pour captiver le lecteur.

V- L’intertextualité : le voyageur s’exprime à travers ses référents culturels

Cette partie sera consacrée à la question de la culture, mais surtout à la partie inconsciente du narrateur influencée par celle-ci. Pour illustrer ce propos, nous regarderons un peu mes propres écrits.

VI- L’originalité des voyageurs, chercher à faire autrement : les Vlogs

Comment les youtubeurs réinventent le récit de voyage ?

VII- L’altérité : l’autre : les rencontres

Vivre avec les autres, parler la langue locale, travailler dans un autre pays, etc.

La question sera ici de comment intégrer la vie dans un pays étranger, qui y arrive et pourquoi ?

L’origine du genre

n. m.

Ce genre s’inscrit dans la famille des autobiographies. Voir le cours de troisième

Le récit de voyage ou récit d’exploration date de l’Antiquité avec les

Histoires d’Hérodote, puis les récits de Marco Polo au moyen-âge (1299), en passant par

maints auteurs non seulement français, mais qui ne s’arrêta jamais, jusqu’à nos jours. Si au départ

ces récits concernaient des témoignages, plus ou moins romancés, de destinations lointaines et

exotiques, bien vite, des récits de voyage locaux virent le jour. La bourgeoisie voyageait et

des carnets de voyage en Suisse, en Europe, etc. arrivèrent, ainsi que le tourisme.

Le récit de voyage couvre plusieurs thématiques et objectifs, dépendant de la volonté de l’écrivain

ainsi que son métier. Il existe alors des récits d’historiens, de géographes, de linguistes, des

autofictions, mais aussi, et c’est

ce qui va nous intéressé particulièrement dans ce cours : des ethnologues, ou autrement appelés :

des anthropologues.

Les écrits de première main étaient longtemps rares et donc précieux, puisqu’il fallait voyager

pour écrire ces témoignages. Que ce soit chez les ethnologues, ou les philosophes, tous devaient

s’exprimer sur des données plus ou moins justes, observées par différents voyageurs. Si aujourd’hui il

est facile pour un étudiant français de prendre l’avion et de voyager à l’autre bout du monde, il n’en

fut pas toujours ainsi. Par exemple, le Devisement du monde de Marco Polo fut longtemps considéré

comme faux, et Marco Polo fut traité de menteur par la plupart de ses lecteurs. Encore aujourd’hui

des écrivains et historiens tentent de créditer, ou de discréditer Marco Polo, pour avoir vraiment été

en Extrême-Orient, en particulier en Chine.

Vient alors la place des ethnologues. En effet, l’anthropologie, ou l’ethnologie, commença à exercer

au XIXe siècle, au service des idées de colonisateurs et avait pour approche scientifique l’évolutionnisme.

Évolutionnisme

L’évolutionnisme fut le premier paradigme scientifique en anthropologie. Il était malheureusement

basé sur l’idée qu’il y avait des différences d’évolution, d’abord physiologique (intelligence),

puis d’évolution sociétale et culturelle. Cette approche allait largement dans le sens des mouvances

expansionnistes du colonialisme et du marché de l’esclave, très courant encore à cette époque.

Cela dépend des ouvrages. Beaucoup d’ethnologues n’allaient pas sur le terrain d’enquête et faisaient science à partir de recueils de voyage des voyageurs eux-mêmes, qui n’étaient pas anthropologues. Cette discipline évolua énormément en très peu de temps, et, le cours de cette évolution dépendra aussi de quel pays et donc de quelle université viennent les écrits. Mais le lien avec la littérature se fit grâce à la philosophie, où de plus en plus de philosophes du XIXe siècle ou du XXe, comme Engels, qui s’appuya sur les travaux de Lewis Morgan que nous avons vu plus haut, mais aussi Karl Marx qui fut très inspiré par l’anthropologie, qui était aussi à ses débuts, afin de penser d’autres formes d’organisations sociales, de sociétés.

Encore aujourd’hui le débat est ouvert, entre une anthropologie qui devrait ou non être littéraire, et donc toucher un public plus grand que celui, uniquement, des anthropologues ou des scientifiques.

« L’ethnologie entretient avec la littérature des rapports frappés d’ambiguïté. Le souci de la précision, m’importance des formules ramassées et de la fluidité narrative, la nécessité de traduire au plus juste des concepts (…) toutes ces contraintes d’une science condamnée à produire du sens avec, pour l’essentiel, les mots de la langue ordinaire, imposent à l’ethnologue de « soigner son style » ». Philippe Descola, Les Lances du Crépuscule, 1993, Plon, Paris, p. 479.

L’auteur ajoute, en parlant du problème de la subjectivité :

« En proscrivant toute référence à la subjectivité, l’ethnologie classique se condamne toutefois à laisser dans l’ombre ce qui fait la particularité de sa démarche au sein des autres sciences humaines, c’est-à-dire un savoir fondé sur la relation personnelle et continue d’un individu singulier avec d’autres individus singuliers, (…) ». idem, p. 480.

Le point de vue et le narrateur

-

Le point de vue omniscient

- – Le récit est à la troisième personne par le narrateur qui est extérieur à l’histoire racontée.

- – Le narrateur sait tout des personnages, de leur passé, leur futur, etc.

- – Le narrateur prend un point de vue subjectif : c’est-à-dire qu’il juge et fait des commentaires à propos des différents éléments du récit. Cela lui permet de créer un lien de connivence avec le lecteur.

-

Le point de vue interne

- – Le récit peut être à la première personne ou bien à la troisième personne. Si le narrateur prend la première personne, il sera un personnage.

- – Si le récit est à la troisième personne, pour identifier le point de vue interne, il faudra

rechercher les verbes de perception ou de pensée qui concerne le personnage en question, où celui-ci

sera sujet. Mais aussi au discours indirect libre

Discours indirecte libre

Lien vers article Wikipédia.. - – Le narration est subjective : le lecteur aura connaissance des pensées ou des émotions du personnage, cela le lui rendra plus proche.

-

Le point de vue extérieur

- – Le récit sera à la troisième personne et le narrateur extérieur à l’histoire.

- – Le narrateur découvrira les actions des personnages comme un témoin extérieur à l’action. celui-ci ignore le nom des personnages, ou encore ses intentions.

- – La narration sera objective : tout sera observé sans commentaire, sans avis, cela rendra le récit sans interprétation.

I- La narration, la description et le commentaire

Télécharger le pdf de l’article sur

Jean de Léry

« Si le « nous » n’est pas absent de l’Histoire d’un voyage, renvoyant essentiellement à Léry et à ses deux compagnons d’infortune, son « je » exprime

une expérience singulière, qui parfois passe à la généralité lorsqu’il élargit sa perspective à

celle de l’humaine condition. La première personne est la marque de la bonne foi et de sa

modestie, eu égard aux projets divins. Le fait est que l’originalité de Léry est précisément de

ne parler qu’en son nom propre, gage d’une parole directe, sans fard, sincère

Odile GANNIER, « Les carnets de terrain de Jean de Léry : littérature et ethnographie

réflexive dans l’Histoire d’un voyage en terre de Brésil », Loxias, Loxias 23, p. 6 .. »

« D’autant que quelques Cosmographes et autres historiens de nostre temps ont jà par cy devant escrit de la longueur, largeur, beauté et fertilité de ceste quatriesme partie du monde appelée Amerique ou terre du Bresil : […] sans m’arrester à traiter cest argument au long ny en general, mon intention et mon sujet sera en ceste histoire, de seulement declarer ce que j’ay pratiqué, veu, ouy et observé tant sur mer, allant et retournant, que parmi les sauvages Ameriquains, entre lesquels j’ay frequenté et demeuré environ un an Jean de Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre du Bresil (1578), texte établi, présenté et annoté par Frank Lestringant, Le Livre de Poche, 1994, coll. Bibliothèque classique« .

« L’ambition paraît modeste, mais fermement nourrie par le désir de vérité. Il trouvera l’assentiment de ses lecteurs, au rang desquels Montaigne : »

« Aussi je me contente de cette information, sans m’enquérir de ce que les cosmographes en disent. Il nous faudrait des topographes qui nous fissent narration particulière des endroits où ils ont été. Mais, pour avoir cet avantage sur nous d’avoir vu la Palestine, ils veulent jouir de ce privilège de nous conter nouvelles de tout le demeurant du monde. Je voudrais que chacun écrivît ce qu’il sait, et autant qu’il en sait, non en cela seulement, mais en tous autres sujets : car tel peut avoir quelque particulière science ou expérience de la nature d’une rivière ou d’une fontaine, qui ne sait au reste que ce que chacun sait. Il entreprendra toutefois, pour faire courir ce petit lopin, d’écrire toute la physique. De ce vice sourdent plusieurs grandes incommodités Montaigne, Essais, livre I, chap. XXXI, LGF, Le Livre de Poche, t. I, pp. 306-307.. »

« Léry a l’art de mener son récit de façon si circonstanciée que le lecteur se croirait devenu compagnon de ses aventures. Il est associé à l’élaboration du texte, qui en cela prend le statut d’un texte littéraire – à la différence d’un écrit scientifique, ou d’une monographie ethnographique, qui relèvent de l’exposé magistral -, car il impose la nécessité d’une collaboration entre l’auteur et le lecteur. Le « nous » n’est pas chez Léry l’expression d’une autorité unilatérale et indiscutable, mais un mode communicatif. Par exemple : »

« Puisque nous avons entendu, au précédent chapitre, comme nos sauvages sont parez et équipez par le dehors, il me semble, en déduisant les choses par ordre, qu’il ne conviendra pas mal de traiter maintenant tout d’un fil des vivres qui leur sont communs et ordinaires ».(de Léry)

« L’exposé se fait donc en quelque sorte sous le contrôle du lecteur, Léry devenant ici, à ses côtés, lecteur et commentateur de la logique de son propos. De même le « vous » peut n’être qu’une expression du dialogue implicite entre l’auteur et le lecteur : « que si vous leur demandez…18 » Mais ailleurs, le lecteur sédentaire est pris assez brusquement à parti, et le départ entre l’auteur et le lecteur se trouve clairement établi : »

« Que ditesvous la dessus, messieurs les delicats […] ? Voulezvous vous aller embarquer pour vivre de telle façon ? Comme je ne le vous conseille pas, et qu’il vous en prendra encores moins d’envie quand vous aurez entendu ce qui nous advint à nostre retour : aussi vous voudroisje bien prier, que quand on parle de la mer, et sur tout de tels voyages, vous n’en sachans autre chose que par les livres, ou, qui pis est, en ayant seulement ouy parler à ceux qui n’en revindrent jamais, vous ne voulussiez pas, ayant le dessus, vendre vos coquilles (comme on dit) à ceux qui ont esté à S. Michel19 : c’est à dire, qu’en ce poinct vous defferissiez un peu, et laississiez discourir ceux qui en endurans tels travaux ont esté à la pratique des choses, lesquelles, pour en parler à la vérité, ne se peuvent bien glisser au cerveau ny en l’entendement des hommes : sinon (ainsi que dit le proverbe) qu’ils ayent mangé de la vache enragée » (de Léry).

Questions

Comment être honnête lorsqu’on tente de décrire le réel ?

Comment l’exprimer avec des mots ?

Pronoms personnels, quels temps doit-on ignorer et faire attention à ne pas employer ?

Exercices

Décrire un souvenir de vacances, de voyage lointain ou non, où vous avez vécu quelque chose de difficile à croire. Tenter de le décrire afin qu’on puisse vous croire, mais aussi en étant honnête avec vous même, c’est-à-dire, en exprimant vos propres doutes et sentiments.

II- Fictif ou réel ?

La question de la vérité est toujours présente lorsque nous écrivons dans le but de retranscrire

une réalité vécue. Les mots ne suffisent jamais pour traduire les sens, nous nous essayons donc

tout le temps à trouver la bonne manière de décrire les choses. Partant de ce principe, ou postulat,

que nous ne pourrons jamais trouver le ou les mots parfaits pour décrire, peut-on alors questionner

un récit sur sa véracité ?

Lors d’un récit de voyage oui, car c’est une autobiographie. Il est maintenant important de mesurer

la critique, puisqu’il faut être conscient que ces écrits sont des écrits que l’auteur partage avec

ses lecteurs pour les faire voyager en lisant. Cela implique donc que le lecteur sache que ce qu’il lit

est toujours un peu arrangé, embelli par les mots, ou au contraire, dramatisé et exagéré.

Nous allons prendre un autre exemple, celui du domaine scientifique en sciences humaines, avec une

partie d’un de mes articles où j’emploie le passé pour décrire ce qui s’est passé, mais aussi le présent

pour parler de mes pensées et analyses. Ce sera aussi l’occasion d’analyser l’emploi des pronoms personnels.

Car, si j’utilise le « je », comme dans une autobiographie, ce n’est pas le seul pronom avec lequel

je m’exprime.

« Nous étions en novembre 2022, près de Grenoble, à Voreppe. Lirethno, une entreprise proposant des formations de Qigong1, de la Trame et de médecine traditionnelle chinoise3, organisait un stage ouvert à tous les pratiquants de Zhineng Qigong. Nous étions « aux Clarisses », comme le disent les organisateurs : Isabelle Gorissen et Marc Gutekunst. Le stage se déroulait au monastère des Clarisses de Voreppe. Le monastère est ouvert au public et propose, contre dons, un hébergement et une pension. Ce séminaire dura cinq jours et les participants étaient hébergés sur place. Chacun des stagiaires fut accueilli par les bénévoles des Clarisses ou par sœur Nathanaël, la vicaire fraîchement nommée du monastère. À l’arrivée, chaque personne reçut la clé de sa chambre et, après s’être installés, les stagiaires furent invités à descendre dans la salle de pratique, à l’arrière du bâtiment. Marc nous reçut. Nous étions dans une vaste salle carrée recouverte de grands tapis pour s’assoir. De petits tapis de différentes couleurs étaient disposés afin de donner une place à chaque stagiaire. Le mur du fond en face de la porte donnait sur le parc, de grandes fenêtres à doubles battants permettaient de voir la luxuriante végétation typique du massif de la Chartreuse à basse altitude.

Marc ne dit rien et s’assit sur un coussin de méditation contre le mur à la droite de la porte à travers laquelle nous entrions. Il n’était pas adossé au mur, assis en tailleur. Les participants du stage s’installèrent alors en face de Marc, s’asseyaient à leur tour, choisissant leur place, qui leur fut attribuée implicitement, car il n’y eut que peu de changement par la suite. L’accueil fut l’occasion de présenter le programme et les horaires. Le stage était intitulé : « Stage Qì Gōng Nei Gong et Zhi Neng Qi Gong à Grenoble. De la 5ᵉ pièce à la 10ᵉ pièce avec méditations. Méditation et deuxième méthode – seconde édition : ouvrir toutes les structures du corps de la tête aux pieds ». Ce stage était ouvert à tous les pratiquants de Zhineng Qigong, mais son contenu restait mystérieux quant à la partie « méditation » ; nous ne savions pas exactement ce que nous allions voir, pratiquer, mais c’était la seconde partie des pièces de la « deuxième méthode » du Zhineng Qigong5. La suite du programme fut annoncée : pratique de 9 heures à midi, heure du repas puis reprise de la pratique à 15 heures jusqu’à 18 heures ou 19 heures, puis le dîner. Enfin, une pratique nocturne était proposée aux stagiaires entre 21 heures et 22 heures. Il y eut donc un total de 8 heures de pratique par jour.

Nous étions huit lors de ce stage, deux hommes et six femmes. Il faut préciser qu’en dehors de la pratique en tant que telle, nous étions libres de faire ce qu’il nous plaisait, sortir dans le parc, se balader dans la montagne et parler entre nous, car ce n’était pas un stage au silence imposé, contrairement aux séminaires de mindfulness (Le Menestrel, 2022). Chacun se présenta succinctement, en commençant par son prénom, quelques mots sur sa pratique et depuis combien de temps il pratiquait, son lien avec Marc, etc. La plupart des stagiaires connaissaient Marc et avaient appris le Qigong avec lui. Une des pratiquantes, Mathilda, expliqua qu’elle connaissait le Zhineng Qigong depuis un an, qu’elle avait commencé avec la formation en ZNQG de Lirethno l’an passé à Grenoble. Gabriel, l’autre pratiquant de sexe masculin, connaissait Marc depuis plusieurs années et avait déjà fait la formation complète de trois ans en ZNQG dans le sud-ouest de la France. Il précisa qu’il venait ici pour le cadre et se perfectionner, car pratiquer pendant cinq jours n’était pas commun, les stages de formation se déroulant d’ordinaire sur trois jours.

Au moment de me présenter, c’est toujours un choix que je dois faire : est-ce que je parle de ma recherche ou non ? Ce que je fais finalement sans trop m’étaler, car si je commence à évoquer mon expérience de pratique en Chine, cela amène plus de questions par la suite : je dis que je suis en doctorat d’anthropologie, je ne précise pas mon sujet de recherche et ne parle que de mon expérience de plusieurs années de pratique avec Marc. Il m’arrive tout de même de dire que je fais une étude du ZNQG, et cela est mieux accueilli et crée de l’intérêt pour les autres pratiquants. Ils veulent connaître mon expérience et c’est à ce moment-là que je parle de mon expérience chinoise avec eux. Pour finir, les élèves qui ont pratiqué avec des enseignants chinois, les mêmes que ceux dont j’ai suivi les cours en Chine, évoquent généralement cette expérience. Les enseignants chinois sont un peu comme des stars du ZNQG, ils ont leur propre style et l’aura qui les accompagne a une grande influence sur les élèves Lien vers mon article

Sentir le corps de l’intérieur : ethnographie d’une pratique de Zhineng Qigong avec projection d’images . »

Une confession pour un anthropologue, avec le choix du pronom personnel « je » une ouverture sur ma propre subjectivité :

« Suivre une formation de Qigong est toujours pour moi un choix de donner de mon temps à la pratique, pratique qui sera dirigée par quelqu’un d’autre, ici Marc. C’est en quelque sorte un don de mon temps et la mise à disposition de l’espace intérieur de mon corps à l’instructeur. Choisir de pratiquer lors d’un stage de Qigong est donc pour moi le sacrifice d’un temps que je pourrais employer à travailler ou à assouvir des désirs personnels, récréatifs par exemple, car la plupart du temps les stages se déroulent les week-ends, mais c’est aussi un moment que je me donne à moi-même, pour moi-même. C’est un temps d’arrêt, de présence dont la seule résistance est une volonté personnelle de divertissement, parfois de « flemme », ce fameux mot qui nous vient du « flegme », en tout cas d’une volonté dictée par une partie de moi-même capricieuse et enfantine. L’arrêt de tout, du temps, du contrôle, est-ce que j’y gagne, chose partagée par d’autres pratiquants qui parlent des moments de stage comme des moments « à part », où pour eux aussi tout s’arrête, la « vie normale » est mise de côté pendant un temps Lien vers mon article

idem . »

Questions

Comment être objectif en quand la subjectivité est notre moyen d’observation ?

Comment exprimer une expérience sensible avec des mots ?

Pronoms personnels, quels temps doit-on ignorer et faire attention à ne pas employer ?

Exercices

Exercice de Qigong guidé par le prof. 5 min de l’ouverture du champ de Qi guidé par la voix, puis 15 minutes d’écriture de cette expérience sensible.

Les auteurs

Jean de Léry

Jean de Léry

Jean de Léry

Lien vers article Wikipédia. est né en 1534 ou 1536 à La Margelle, terre de Saint-Seine

(actuellement la Côte-d’Or en France) et il est mort vers 1613 à L’Isle (Suisse) à l’âge de 79 ans.

Il était un grand voyageur et écrivain français, auteur de l’Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil.

Jean de Léry est considéré comme étant le premier ethnologue. Il n’était pas officiellement ethnologue,

mais son approche de terrain fut tellement honnête qu’il était moderne avant les modernes, bien plus

que les premiers anthropologues évolutionnistes.

Le plus intéressant chez de Léry, est le fait qu’il incarna ses écrits du Brésil par le « je », qui

est encore parfois prohibé dans les écrits scientifiques actuellement. Cette subjectivité avouée, permets

justement de comprendre qu’il a tout fait pour être le plus transparent possible dans la retranscription

de son vécu lors de ses voyages.

Anecdote : Jean de Léry comparera le soi-disant cannibalisme des autochtones brésiliens avec les

événements de la Saint-Barthélemy (1572), où il considérait que les catholiques furent bien plus barbares

que les « sauvages » brésiliens qui ne mangeaient que les guerriers qu’ils avaient battus, avec honneur.

« Je m’en rapporte aux histoires. Et sans aller plus loin, en la France quoy ? (Je suis François et me fasche de le dire) durant la sanglante tragedie qui commença à Paris le 24. d’Aoust 1572. Dont je n’accuse point ceux qui n’en sont pas cause : entre autres actes horribles à raconter, qui se perpetrerent lors par tout le Royaume, la graisse des corps humains (qui d’une façon plus barbare et cruelle que celle des sauvages, furent massacrez dans Lyon, apres estre retirez de la riviere de Saone) ne fut-elle pas publiquement vendue au plus offrant et dernier encherisseur ? Les foyes, cœurs, et autres parties des corps de quelques-uns ne furent-ils pas mangez par les furieux meurtriers, dont les enfers ont horreur ? Semblablement apres qu’un nommé Cœur de Roy, faisant profession de la Religion reformée dans la ville d’Auxerre, fut miserablement massacré, ceux qui commirent ce meurtre, ne decouperent-ils pas son coeur en pieces, l’exposerent en vente à ses haineux, et finalement le ayant fait griller sur les charbons, assouvissans leur rage comme chiens mastins, en mangerent ? Il y a encores des milliers de personnes en vie, qui tesmoigneront de ces choses non jamais auparavant ouyes entre peuples quels qu’ils soyent, et les livres qui dés long temps en sont jà imprimez, en feront foy à la posterité. Tellement que non sans cause, quelqu’un, duquel je proteste ne savoir le nom, apres ceste execrable boucherie du peuple François, recognoissant qu’elle surpassoit toutes celles dont on avoit jamais ouy parler, pour l’exagerer fit ces vers suyvans Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil (1580)

Lien vers le livre complet (libre de droit).« .

Lexique français

Le genre littéraire

Le mot « genre » nous vient du latin genus ou generis : « genre, sorte, espèce, race, famille, origine ».Au XXe siècle, le genre est communément employé pour définir une identité féminine, masculine, ou encore féminino-masculine, neutre, etc. Cette définition nous vient de l’anglais gender et s’est popularisée récemment comme un fait de société.

« Catégorie générale d’œuvres littéraires ou artistiques définie par plusieurs caractéristiques : sujet, style, usage de la prose ou du vers, règles de structure… » La littérature de A à Z, Hatier.

C’est à l’antiquité que les genres apparaissent afin de cataloguer les des ouvrages selon des règlements faits par les auteurs, les critiques et le public. La notion de genre fut importante pendant longtemps, par exemple à l’âge classique (VIIe siècle), dans une forme de hiérarchisation de ceux-ci. Certains genres étaient plus « nobles » que d’autres plus « populaires ».

Mais au XXe siècle, ces catégories s’estompèrent, et ne resta que des manières de classer les œuvres selon les différents styles ou tonalité de celles-ci (les essaies, les romans, le théâtre …). C’est donc surtout l’idée de hiérarchie qui tant à disparaître, même s’il existe encore des institutions qui séparent certains auteurs, par exemple en leur donnant toujours le qualificatif d’œuvre « littéraire », contre des ouvrages, par exemple de science fiction, considérés comme « populaire » ou « fantaisistes ».